Менингококковая инфекция — антропонозная бактериальная острая инфекционная болезнь с воздушно-капельным механизмом передачи возбудителя, характеризующаяся широким диапазоном клинической картины от бессимптомного бактерионосительства до сепсиса.

Менингококковая инфекция занимает особое место в инфекционной патологии, продолжая оставаться актуальной для 150 стран мира, в том числе и для Республики Беларусь, что связано с тяжестью заболевания и регистрацией летальных случаев от данной инфекции.

Самые высокие показатели заболеваемости отмечаются в так называемом «менингитном поясе» Земли – на территории Африки к югу от Сахары, начиная от Сенегала на западе, до Эфиопии на востоке.

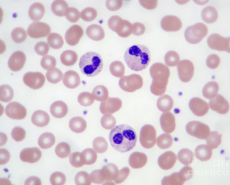

Возбудителем болезни является менингококк, открытый в 1887 г. Вексельбаумом. Во внешней среде бактерии очень нестойкие, быстро погибают при высыхании, низкой температуре.

Источником менингококковой инфекции является только человек:

1) больные менингитом или менингококцемией;

2) лица, инфицированные менингококком, и больные острым назофарингитом;

3) «здоровые» носители.

Путь передачи возбудителя как нельзя более прост — воздушно-капельный, т.е. заражение происходит при кашле, чихании, разговоре, поцелуях.

Риск развития заболевания у детей выше, чем у взрослых. Для этой инфекции характерны вспышки, возникающие в условиях скученности населения, высокой влажности воздуха помещения, которые чаще наблюдаются в организованных коллективах (детский сад, школа, учебные заведения, военные части). Заболевание чаще регистрируется в зимне-весенний период (февраль — май). Это происходит потому, что иммунная система человека в это время ослаблена большим количеством вирусов, которые тоже активизируются в это время года — ОРВ.

Клинические проявления менингококковой инфекции разнообразны: от локализованных форм (назофарингит) до наиболее тяжелых — генерализованных форм (менингит, менингококкцемия, эндокардит, артрит, пневмония).

Инкубационный период или период от момента заражения до появления симптомов заболевания продолжается от 1 до 10 дней (в среднем 5-7 дней).Острый назофарингит (воспаление носоглотки) проявляется в виде заложенности носа, повышения температуры тела до 37,50С, головной боли, кашля и першения в горле. При этой форме выздоровление может наступить без лечения через 3-5 дней.

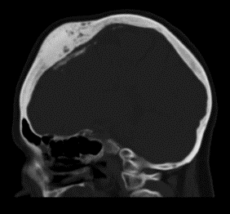

Если менингококк проникает в ликвор (спинномозговую жидкость), у заболевшего развивается воспаление мозговых оболочек или вещества мозга (менингит или менингоэнцефалит). Заболевание начинается остро, с повышения температуры тела до 39-40С, сильной головной боли, чаще распирающего характера, внезапной многократной рвоты, не приносящей больному облегчения, изменения сознания. У грудных детей отмечается напряженность или выбухание большого родничка. Характерна так называемая «менингеальная поза»: больной лежит на боку с запрокинутой назад головой и ногами, приведеными к животу. У детей старше года появляются менингеальные симптомы, которые может выявить только врач.

Менее распространенной, но самой тяжелой формой является менигококкцемия (менингококковый сепсис), при которой возбудитель попадает в кровь. Характерным признаком является появление звездчатой сыпи на коже нижних конечностей, ягодицах, боковых поверхностях туловища, которая не исчезает при надавливании. Заболевание быстро прогрессирует и при отсутствии лечения в 50% случаев заканчивается летальным исходом. Но даже в случаях своевременной постановки диагноза и надлежащего лечения до 16% пациентов умирают через 24-48 часов после появления симптомов, вследствие септического шока.

У взрослых наиболее часто встречаются генерализованные формы в виде менингита и менингита в сочетании с менингококкцемией, гораздо реже встречается менингоэнцефалит. К числу наиболее важных клинических симптомов у взрослых относятся: острое начало болезни, озноб, повышение температуры тела до 38-40С, боль в глазных яблоках, мышцах тела, головная боль давящего или распирающего характера, тошнота, рвота, не приносящая облегчения, единичные, мелкие элементы геморрагической сыпи на дистальных участках конечностей.

Необходимые меры, которые должен предпринять врач:

— настороженность практических врачей в отношении возможных случаев менингококцемии с особым акцентом на группы риска (дети до 2 лет, организованные коллективы и т. д.);

— четкое соблюдение утвержденных клинических протоколов, приказов Минздрава и других нормативных документов при оказании неотложной помощи на догоспитальном этапе и в стационаре;

— как можно более быстрая доставка тяжелого больного в ближайший стационар (в отделение анестезиологии и реанимации), минуя приемный покой;

Профилактика менингококковой инфекции:

1.Специфическая – вакцинация против менингококковой инфекции

В странах с годовой заболеваемостью <2 случаев на 100 тысяч населения (к таким относится и Беларусь) вакцинация против менингококковой инфекции рекомендуется в определенных группах риска:

— дети и молодые взрослые в закрытых коллективах (например, в школах-интернатах);

— работники бактериологических лабораторий с риском экспозиции к менингококкам;

— лица, путешествующие в высокоэндемичные регионы мира должны быть привиты против серогрупп, распространенных в данных регионах.

Также вакцинация против менингококковой инфекции должна быть предложена всем лицам, имеющим:

— иммунодефицит;

— асплению;

— дефицит терминальных компонентов системы комплемента;

— ВИЧ-инфекцию на поздних стадиях.

2.Неспецифическая:

— прогулки на свежем воздухе;

— частое проветривание помещений;

— правильное питание;

— избегать мест массового скопления людей;

— чаще мыть руки.

Источники:

Менингококковая инфекция: учеб.-метод. пособие для студентов 4–6 курсов всех факультетов учреждений высшего медицинского образования / А. П. Демчило, Е. И. Козорез, И. А. Разуванова. — Гомель:

Лариса Константиновна Черняк заведующая3 инф. отделением, Вероника Бальцевич врач –интерн 3 отделения УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница».